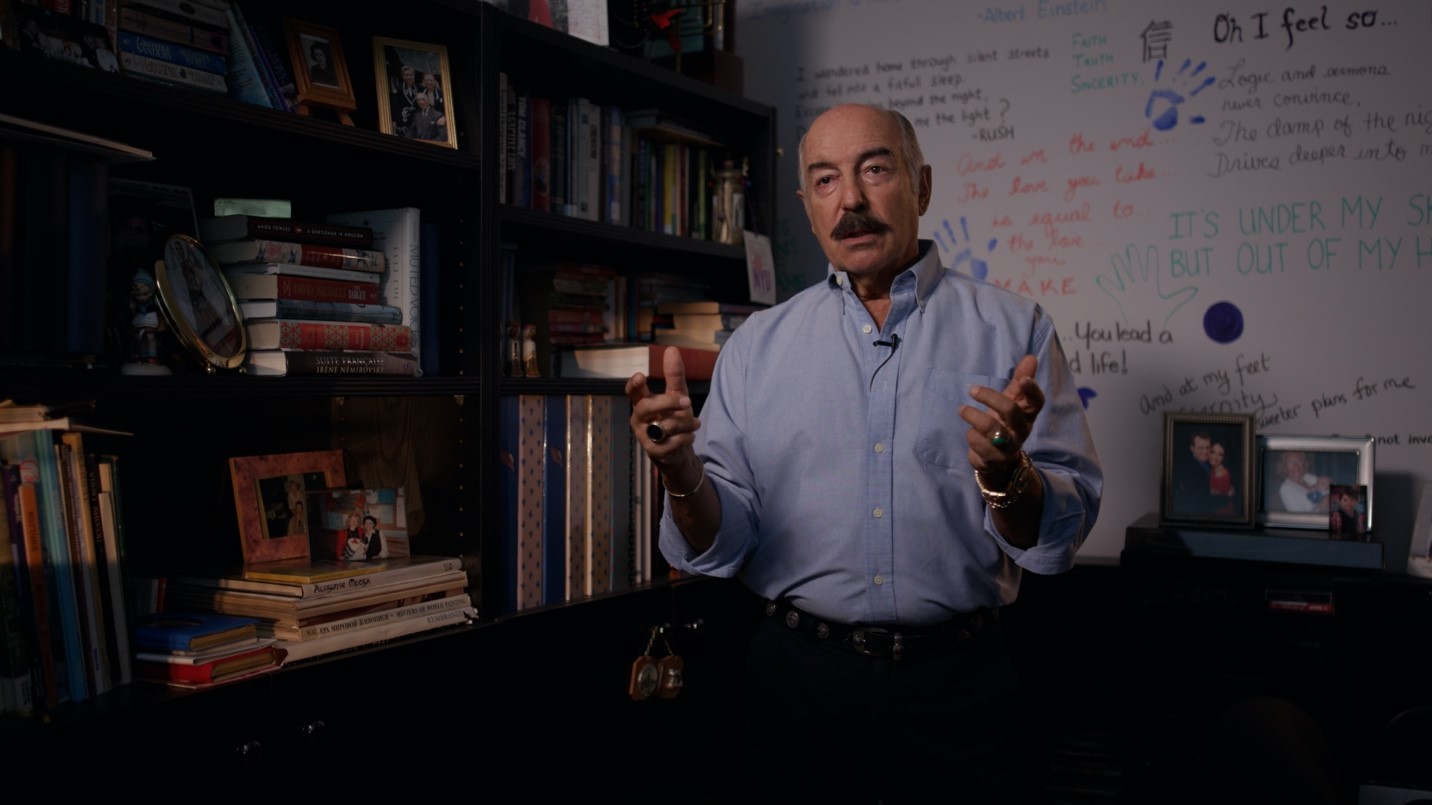

Джек НЕЙХАУЗЕН

Джек НЕЙХАУЗЕН: «Он в школе, бегая с детьми по коридорам, толкнул и разбил крупный бюст Сталина»

Моя семья была, вообще-то, необычная. Мама была москвичка, комсомолка. Папа — настоящий рижанин. Его взяли в армию — в Советскую армию, когда в первый раз советские войска пришли, в 39-ом году. Даже при том, что он не был гражданином Советского Союза, его взяли в армию. И спасли этим от гибели. А все его родные погибли в рижском гетто.

Закончилась война. Папа под Москвой встретил маму. Поскольку фамилии у них были, можно сказать, одинаковые. У мамы фамилия из рода этих знаменитых Нейгауз, а у папы — Нейхаузен. Они обменялись письмами, встретились. Вскоре папа привез ее в Ригу. Для нее там все было новое. И вот эта папина мораль… «Ты же воевал в Советской армии?!». Папа говорил: «Да, я воевал, чтобы уничтожить нацистов, но Сталин и Гитлер — братья”. Мама сразу же замолкала. Она просто сходила с ума от его слов.

Я рос вот в такой атмосфере, и понимал, что все-таки папа прав, потому что я постоянно получал от него больше информации, чем от мамы. А мама понемножку стала соглашаться с ним, потом все больше и больше. И история эта будет о том, как я впервые встретился лицом к лицу с человеком, который провел 15 или 13 лет в Сибири.

У нас были соседи, которых привезли в Латвию, вместе с теми волнами советских граждан, которых привозили, чтобы разбавить количество латышей в городе Риге. Выслали очень много в Сибирь латышей: виновных, невиновных, коллаборантов. Всех называли — “буржуи”. Если у вас есть в доме унитаз и вы живете красиво, то, значит, — буржуи, можно выслать. Поэтому квартир пустых было очень много. Папа получил квартиру, поскольку он служил в Советской армии. А соседи получили просто так, со всей мебелью, со всем прочим. Людей ведь выслали. Приехала семья с фамилией Плотниковы. Я родился в 48-м году, к этому времени их сыну было уже 16-17 лет. Я его таким никогда не видел и не знал. И сейчас расскажу о нем, немного забегая вперед.

1960 год. Мне 12 лет, скоро 13. Уже мальчик, который понимает многие вещи, и который перед зеркалом причесывает волосы — тогда у меня они были, конечно. Я слышу из кухни… Вы ведь тоже знаете голоса родителей — знаете, как родители поздравляют, или, наоборот, как они ругают. Эмоции родителей мальчику в 12 лет известны и понятны. Я слышу слово «Женя», сказанное так, будто упала посуда, разбился стакан или кто-то прыгнул из окна.

Я тихонечко иду на кухню. На кухне какой-то человек, он уже сидит на табуретке. Он в сером, вот в этом — как это все называлось? Ватники, телогрейки… Какой- то старый человек. Понятия не имею — кто он. Думаю, может, он нам дрова приносит. Но мамина интонация… Я вижу, что у мамы текут слезы. Я ничего не сказал. Я смотрю на нее, а она говорит:» Иди, иди, иди, иди, потом придешь».

Ну, куда я пойду? Я вышел, выждал минут пять. И иду назад. Этот человек не снял телогрейку. Он, как говорят, сгоревший. Он — как на улице бомж. И он говорит: «Рая, а я его помню совсем маленьким». Она: «Да, это Яшка, он уже большой мальчик». А потом: «У меня колбаса, масло, хлеб. Что ты хочешь?». Он говорит: «Хлеба». Значит, она подает хлеб — у нас был украинский хлеб, такой круглый, с корочкой. Помню, что по дороге из магазина обычно я объедал все эти корки, а меня за это ругали дома. Она подает этот круглый хлеб. И он почему-то говорит: «Дай большой нож». Мама — странно, вся не в себе, я вижу это по ней. Она ему дает большой кухонный нож, к которому я не имел права вообще прикасаться.

Этот человек берет его рукой, я эту руку увидел, и я вам скажу — эта рука, наверное, сквозь мясорубку прошла. Ногти какие-то сломанные, грязные, все какое- то изувеченное. Он берет эту буханку хлеба, прижимает ее к телогрейке. Я такого никогда не видел, даже в кино. Берет этот большой нож и начинает резать — вот так. Раз, два… а хлеб остается. Он срезает, а хлеб остается лежать на этой буханке. Он переводит взгляд на меня и говорит: «Вот если ты хочешь правильно резать, режь только так. Крошки останутся на одежде». Для меня это вообще непонятно. И он полбуханки вот так отрезал. Потом положил на стол, и они так аккуратно отвалились, эти кусочки. К этому времени мама дала ему заваренный чай в стакане. Он взял не мякоть, а взял горбушку. И опустил в заваренный чай. Я не знаю, был ли там сахар. Наверное, был. Опустил туда, потом взял эту горбушку в рот, и тут я увидел, что зубов-то у него нет. Мама говорит: «Ну ладно, Яша, иди». И меня она выпроводила. Вот так я увидел этого человека. Историю о нем я узнал то ли на следующий день, то ли в тот же день вечером. Но когда я услышал, что открывается дверь, — я тоже выбежал. Мама его крепко прижала, обняла, и говорит ему: «Ну как это — ты маму и папу не увидишь?”. А он сказал ей: «До 11-ти часов пусть придут в зал ожидания на Рижском вокзале». И ушел. Там не было ни поцелуев, ничего, она его просто крепко к себе прижала.

Конечно, я должен был узнать, кто это. Оказывается — вот она, история… Мама мне говорит: «Тебе это все не нужно знать. Это для взрослых». Папа садится на стул вечером, а я ему: «Папа, мама мне не говорит». Он отвечает: «Яшка, я надеюсь, что у тебя есть голова. В жизни бывают вещи, о которых нельзя говорить нигде». «Папа, ну ты же меня знаешь». Причем мой папа был такой: когда я приходил из школы, он мне говорил: «Тебе в школе надо носить пионерский галстук, но как только ты переступил порог дома — пожалуйста, сними его и положи в карман». Вот такой была его ненависть.

И папа рассказал мне такую вещь. Что когда я родился, тому мальчику, Жене (это был сын наших соседей, Плотниковых), — ему было 17 лет. И он в школе, бегая с детьми по коридорам, — ну, как все мы, когда были детьми, бегали — нечаянно толкнул и разбил крупный бюст Сталина. И это было бы не так уж страшно, могли поругать, выговор вынести, позвонить родителям. Но когда ему сказали: «Что ты сделал, Женя?!», — то, со слов свидетелей, это родители все знали, он сказал: «Ну и черт с ним». И мальчик получил сразу же 10 лет. Семнадцатилетний. Причем никогда раньше он не был ни в колонии, ни где-то еще, не имел никаких приводов никуда. Я его не знаю, но так мне родители говорят. И ни его отец, который был каким-то кладовщиком, русский мужчина, ни жена его отца, мать Жени, ничего не могли сделать.

Он вышел как раз перед тем, как приехал к нам. Освободился он позже, чем через 10 лет. Кто его знает, почему. Да это и не важно. Когда мальчик попадает в колонию, где есть люди разные, в том числе и неправильные… Видно, что-то еще там случилось. Ну, а в то время, когда я его увидел — это был 27-летний старик. Где власть? Где еще есть государство в мире, которое может 17-летнему ребенку дать 10 лет? Колонии или лагерей — неважно. Но он-то приехал из Сибири еще позже. Может, что-то случилось и в колонии тоже, но не в этом дело. Этот человек был полностью искалечен и изувечен. Пошли родители его увидеть или нет — этого я не знаю. Мама, скорее всего, им сказала. Вот таким было мое соприкосновение с человеком — оттуда. Это было какое-то серое, страшное существо. Проходя по улице, ты бы, наверное, обошел его стороной. А это ведь был всего лишь 27-летний или 28-летний молодой человек, “будущий строитель коммунизма”.