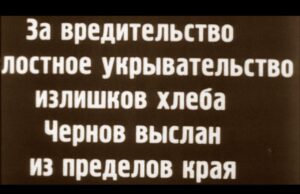

Труд в ГУЛАГе

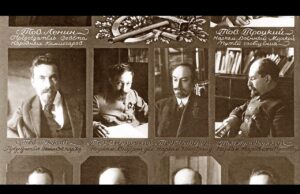

«Предлагаю оставить концентрационные лагеря для использования труда арестованных, для господ, проживающих без занятий, для тех, кто не может работать без известного принуждения, или за недобросовестное отношение к делу, за нерадение, за опоздание в советских учреждениях. Предлагается создать лагеря как школу труда».

Феликс Дзержинский, основатель органов советской госбезопасности.

С самого начала существования СССР «лагеря как школа труда» стали, по сути, системой преднамеренной физической эксплуатации людей. В сталинские годы ГУЛАГ стал серьезным фактором советской экономики. Бесплатный, принудительный лагерный труд был важнейшим и необходимым элементом для освоения более чем 10% общесоюзных капитальных вложений. НКВД (Народный комиссариат внутренних дел), а потом МВД (Министерство внутренних дел), стали занимать ведущие позиции в строительстве, добыче золота, серебра платины, олова, никеля, угля.

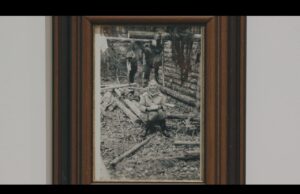

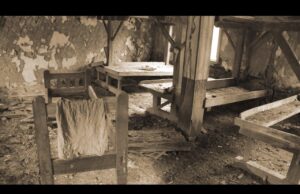

Брошенная стройка «Дальстроя» на Колыме, Магаданская область. Фото Алексея Наседкина

Wikimedia Commons

Необходимость в создании ядерного оружия сделало МВД и ГУЛАГ ключевыми структурами в добыче урана. Заключенные прокладывали автомобильные и железные дороги, работали на военных, химических и металлургических предприятиях, строили аэропорты, электростанции, укладывали канализационные трубы, валили лес, их трудом были созданы многие города СССР – Магадан, Ухта, Находка, Воркута, Дудинка, Инта, Волжский, Печора, современные промышленные гиганты – Североникель, Амурсталь, Норильский и Нижнетагильский металлургические комбинаты и другие. Эта система функционировала в СССР как абсолютно рабовладельческая. И у такой системы были минимальные стимулы для сохранения человеческого капитала, поскольку приток нового контингента в лагеря был всегда гарантирован.

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ: Что я ждал в 1938 году? Смерти. Думал обессилю, упаду, умру. И все же ползал, ходил работал, махал бессильным кайлом, шуршал почти пустой лопатой, катил тачку на бесконечном конвейере золотого забоя. Тачке я обучен до смерти. Мне как-то тачка давалась легче, чем кайло или лопата. Тачка, если умело возить, большое искусство – все мускулы твои должны участвовать в работе тачечника. Шуршание этих тачек на центральном трапе, ручная откатка за двести метров. И я примерял какие-то тачки, с кем-то спорил, у кого-то вырывал из рук инструмент.

ИОАННА МУРЕЙКЕНЕ: Когда работаешь киркой, норму выработать невозможно, поэтому мы получали маленькую пайку, вот такой кусочек хлеба. Копаем ночью траншею, а в четыре часа ночи в пекарне вынимают из печей хлеб, и ветер приносит нам его запах… Мы бросаем кирки, тянем этот запах. Слюна течет, в животе играет… Надышимся запахом и вроде накушались…

ВЕРНОН КРЕСС: По обеим сторонам речки бульдозер соскоблил растительность и верхний слой земли. В открытых золотоносных песках копошились рабочие. Одни кайлили грунт, наваливали его на тачки, другие гнали эти тачки по деревянным трапам к бункеру, опрокидывали в него содержимое и спешили обратно. Норма была 100 тачек за смену на человека, кто ее не выполнял, рисковал остаться на вторую смену. Не все, правда, наказывались так строго, но ругань, побои, уменьшение пайка, и без того скудного, были неминуемым последствием тщетных усилий доходяг.

АНАТОЛИЙ БАКАНИЧЕВ: Я попал в бригаду, которая копала в тундре канавы для прокладки труб. Рабочий день продолжался двенадцать часов, никакого обеда не было, разводить костры, чтобы просушиться, не разрешалось. Позже в некоторых бригадах разрешили, но, когда непрерывно шел дождь, обсохнуть было невозможно и около костров. Вечером в бараке стоял сплошной смрад. Все старались просушить одежду, развешивая ее около единственной в бараке печки. Места для всех не хватало, и многие утром выходили в тундру в мокрой одежде. Но самые страшные дни наступили во второй половине сентября. Утром – снег с дождём, а к полудню – мороз. Мокрая одежда застывала на теле. Мне не раз приходилось быть в мокрой одежде и в армии, и в фашистском плену, но чтобы одежда замерзала на теле – такое я испытывал впервые. А ведь работать предстояло до конца дня. Иногда не просохшая за ночь одежда застывала на теле ледяным панцирем уже с утра. Я знал, что наилучшим способом борьбы с ледяной одеждой было движение, и я весь рабочий день не останавливался ни на минуту. Сентябрь в Норильске, по существу, уже зимний месяц, зэки же были одеты по-летнему. Бушлаты, телогрейки и валенки выдавали в декабре. Не меньшим бичом для нас оказалось отсутствие бани. Уже с самого прибытия в лагерные бараки у нас оказалась масса вшей. При наличии грязи и непросохшей одежды их количество только увеличивалось.

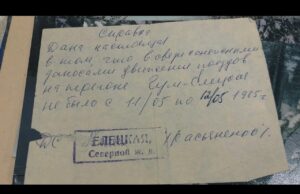

ЕЛЕНА-ЛИДИЯ ПОСНИК: Взяли меня фельдшером. Работала я там, куда вольных врачей посылать было нельзя. Например, рабочие устраивают взрыв, а выйти не успевают. Прихожу, а они лежат мертвые и землей засыпанные. Или когда конвоир двух женщин застрелил, меня вызвали. В колонне разговаривали, а он скомандовал: «Молчать! Ложись!» Выстрелил и попал в двух. Когда я пришла, они уже не дышали. А солдату дали двухмесячный отпуск.

В сталинской системе трудовых лагерей людей использовали, эксплуатировали, а затем выбрасывали, как это делается с производственным отходом. Как писал Солженицын, высшим законом Архипелага стала формула: «От заключенного нам надо взять все… а потом он нам не нужен!» А над воротами множества лагерей висел плакат: «Труд в СССР есть дело чести, славы, доблести и геройства. И. В. Сталин».

Карта ГУЛАГа